Poemas a una madre

Casi todos, en algún momento, han escrito o dedicado poemas a una madre, desde los grandes autores hasta personas comunes que jamás han pensado dedicarse formalmente a la poesía. Y no es raro que esto ocurra, pues hablamos del ser que da la vida, a quien le debemos el poblamiento del mundo, puerta magnánima por la cual la humanidad llega a estas tierras, sinónimo inequívoco de ternura y amor.

Es “la madre”, pues, un tópico poético inagotable, fuente infinita de inspiración para incontables versos. En adelante, un rico compendio de poemas a una madre escritos por autores de la talla del uruguayo Mario Benedetti, de la chilena Gabriela Mistral, del estadounidense Edgar Allan Poe, de los peruanos César Vallejo y Julio Heredia, del cubano José Martí y del venezolano Ángel Marino Ramírez.

“La madre ahora”, del poeta uruguayo Mario Benedetti

Doce años atrás

cuando tuve que irme

dejé a mi madre junto a su ventana

mirando la avenida

ahora la recobro

solo con un bastón de diferencia

en doce años transcurrieron

ante su ventanal algunas cosas

desfiles y redadas

fugas estudiantiles

muchedumbres

puños rabiosos

y gases de lágrimas

provocaciones

tiros lejos

festejos oficiales

banderas clandestinas

vivas recuperados

después de doce años

mi madre sigue en su ventana

mirando la avenida

o acaso no la mira

solo repasa sus adentros

no sé si de reojo o de hito en hito

sin pestañear siquiera

páginas sepias de obsesiones

con un padrastro que le hacía

enderezar clavos y clavos

o con mi abuela la francesa

que destilaba sortilegios

o con su hermano insociable

que nunca quiso trabajar

tantos rodeos me imagino

cuando fue jefa en una tienda

cuando hizo ropa para niños

y unos conejos de colores

que todo el mundo le elogiaba

mi hermano enfermo o yo con tifus

mi padre bueno y derrotado

por tres o cuatro embustes

pero sonriente y luminoso

cuando la fuente era de ñoquis

ella repasa sus adentros

ochenta y siete años de grises

sigue pensando distraída

y algún acento de ternura

se le ha escapado como un hilo

que no se encuentra con su aguja

como si quisiera comprenderla

cuando la veo igual que antes

desperdiciando la avenida

pero a esta altura qué otra cosa

puedo hacer yo que divertirla

con cuentos ciertos o inventados

comprarle una tele nueva

o alcanzarle su bastón.

“Caricia”, de la poetisa chilena Gabriela Mistral

Gabriela Mistral

Madre, madre, tú me besas

pero yo te beso más

y el enjambre de mis besos

no te deja ni mirar…

Si la abeja se entra al lirio,

no se siente su aletear.

Cuando escondes a tu hijito

ni se le oye respirar…

Yo te miro, yo te miro

sin cansarme de mirar,

y qué lindo niño veo

a tus ojos asomar…

El estanque copia todo

lo que tú mirando estás;

pero tú en las niñas tienes

a tu hijo y nada más.

Los ojitos que me diste

me los tengo de gastar

en seguirte por los valles,

por el cielo y por el mar…

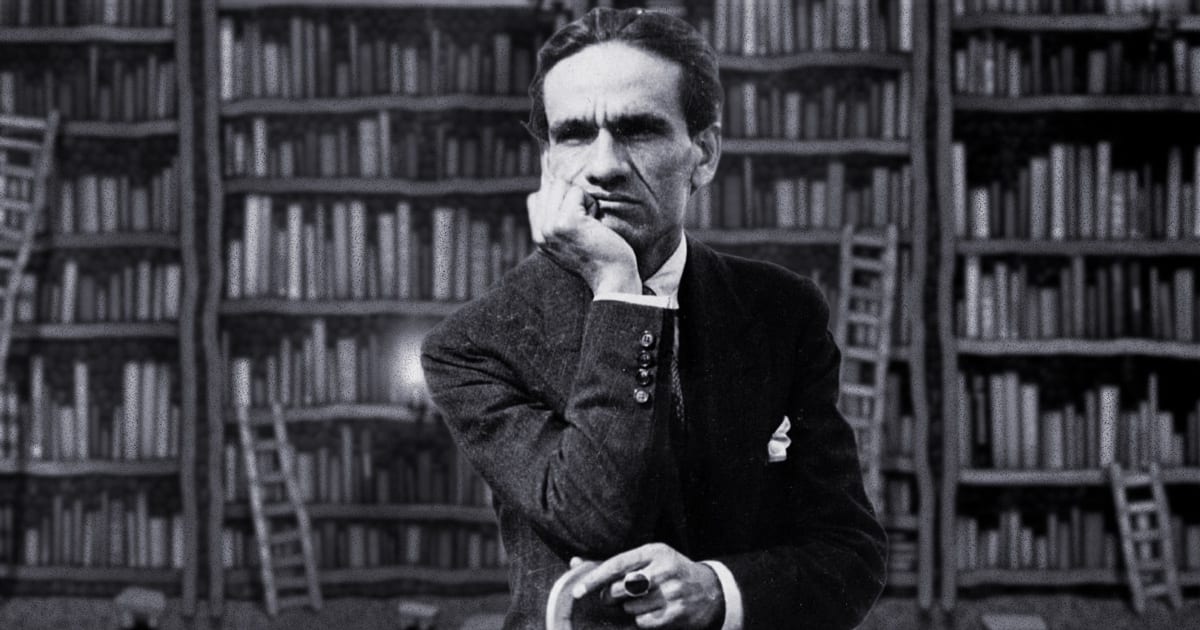

“LXV”, del poeta peruano César Vallejo

César Vallejo.

Madre, me voy mañana a Santiago,

a mojarme en tu bendición y en tu llanto.

Acomodando estoy mis desengaños y el rosado

de llaga de mis falsos trajines.

Me esperará tu arco de asombro,

las tonsuradas columnas de tus ansias

que se acaban la vida. Me esperará el patio,

el corredor de abajo con sus tondos y repulgos

de fiesta. Me esperará mi sillón ayo,

aquel buen quijarudo trasto de dinástico

cuero, que para no más rezongando a las nalgas

tataranietas, de correa a correhuela.

Estoy cribando mis cariños más puros.

Estoy ejeando ¿no oyes jadear la sonda?

¿no oyes tascar dianas?

estoy plasmando tu fórmula de amor

para todos los huecos de este suelo.

Oh si se dispusieran los tácitos volantes

para todas las cintas más distantes,

para todas las citas más distintas.

Así, muerta inmortal. Así.

Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde

hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre

para ir por allí,

humildóse hasta menos de la mitad del hombre,

hasta ser el primer pequeño que tuviste.

Así, muerta inmortal.

Entre la columnata de tus huesos

que no puede caer ni a lloros,

y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer

ni un solo dedo suyo.

Así, muerta inmortal.

Así.

A mi madre, del poeta estadounidense Edgar Allan Poe

Porque creo que en los cielos, arriba,

los ángeles que uno a otro se susurran

no hallan entre sus palabras de amor

ninguna tan devota como “Madre”,

desde siempre te he dado yo ese nombre,

tú que eres más que madre para mí

y llenas mi corazón, donde la muerte

te puso, libre el alma de Virginia.

Mi propia madre, que murió muy pronto

no era más que mi madre, pero tú

eres la madre de a quien yo quería,

y así eres más querida tú que aquella,

igual que, infinitamente, a mi esposa

amaba más mi alma que a sí misma.

“Mi madre se fue al cielo”, del poeta venezolano Ángel Marino Ramírez

Ángel Marino Ramírez

MI madre se fue al cielo

con su padrenuestro a cuestas,

entonando su plegaria de estrellas

y orgullosa de su linterna mágica.

Tres cosas orientaron su vida;

la pretensión de la fe es una,

mezclar el maíz con el agua; otra,

levantar su familia, otra.

Mi madre se fue al cielo,

no se fue sola, se llevó su rezo,

se fue rodeada de muchos misterios,

de sus letanías de voz áspera,

de sus cuentos de budare caliente,

de su trajinar ansioso de templos

y de su incomprensión de la muerte.

Un recuerdo no desplaza la vida,

pero rellena la grieta.

Mi madre se fue al cielo

sin preguntar nada,

sin despedirse de nadie,

sin cerrar la cerradura,

sin su enérgica expresión,

sin la tinaja de su dura niñez,

sin el camino del pozo de agua.

Mi madre se fue al cielo

y mi desespero es recordarla.

Me queda una arbitraria imagen

que esculpiré escribiendo de ella.

En la víspera de un verso, allí estará.

En la dificultad de un problema, allí estará.

En la alegría de un triunfo, allí estará.

En la esencia de una decisión, allí estará.

En la imaginaria órbita de sus nietos, allí estará.

Y cuando mire a la poderosa lámpara del cielo,

allí estará.

“Un poema que es Elena”, del poeta peruano Julio Heredia

Julio Heredia

Fue la niña negra.

Tras la partida de Adriana, tuvo

por todo pariente a la ciudad.

Entonces creció como los lirios

del campo

conforme recoge el libro

primero de metáforas.

Tiempo paulatino el que la trajo

por atrios de Barranco y mar de Magdalena.

En vísperas fue nativa de una calle

cuya seña ya no queda y, a la fecha, confundirá

sus ojos en una noche de La Perla,

de ese puerto del Callao.

Cuando púber habrá vestido démodé

y sus trabajos y sus días hacen presumir su llanto.

Pero, quienes la han oído, referirán que

limpia su sonrisa de la lágrima, dirán que

encarna a la dinámica de las palmeras

mecidas por el mar.

Es Elena razón de ese piropo.

Muñeca de caucho y brea sida en un principio

fetiche de la señorita de un castillo,

que por tal tuvo que asentir a la ruleta

que aquella decidiera: de los huertos de San Miguel

a las chozas de Raquel y su raptor.

Sigue la línea de arrabales, circunda la ciudad.

Ahora es ella quien resguarda el sino de la loca.

Huye de la torpeza, del letargo, del captor.

Y persiguiendo las huellas dejadas por el tren

ha llegado donde la buena vieja del solar

de cañas y de adobes que caían en mutismo.

Ella, fuego en los braceros de la vivandera.

Estudia las primeras letras y las últimas.

Ha obrado y aprendido hasta el instante

en que la bestia vuélvese humanísima.

Ella, aires del Caribe.

Ella, son de su batalla.

En día de julio, cuando el sol lo cubre, ha nacido

sin el alarde de quienes vienen y se van sin ademanes.

Su procedencia,

desconocida o de algún inventor de panalivios.

Aseguraría que deviene de guerreros, que posee

el germen con que se fundan la heráldica y una dinastía.

Sus pezones equidistan sabiamente de modo que,

al amamantar, anula el instinto fratricida

de Rómulo, que soy yo / de Remo, que es el otro.

Ha parido cuatro veces con el triunfo de su contienda,

salvada por sus propios dones,

y así, con el amor de Benjamín.

Y así, con el amor de Benjamín,

se quiere que tu sonrisa perennice.

El ayer refugiado en la marsupia

es (he percatado)

un poeta que ahora

te regalo.

“Madre de mi alma”, del poeta cubano José Martí

Madre del alma, madre querida

son tus natales; quiero cantar

porque mi alma de amor henchida,

aunque muy joven, nunca se olvida

que la vida me hubo de dar.

Pasan los años, vuelan las horas

que yo a tu lado me siento ir,

por tus caricias arrobadoras

y las miradas tan seductoras

que hacen mi pecho fuerte latir.

A Dios le pido constantemente

para mi madre vida inmortal;

porque es muy grato, sobre la frente

sentir el roce de un beso ardiente

que de otra boca nunca es igual.

«La orfandad de un hombre viejo», del poeta venezolano Juan Ortiz

Juan Ortiz

No importa cuándo llega la orfandad:

sea de niño,

de adulto,

de viejo…

al venir,

uno queda sin pabilo que le ate al suelo,

sin represas en los ojos,

el hombre se hace un mar que se ve solo a sí mismo,

sin horizonte ni orilla,

una hojilla que se corta con cada extremo su propio filo.

Ancla de mi bote,

«Dios te bendiga, mijo» que ya no visita,

me partes donde me nace el nombre en cada inesperado instante,

y me diluyo piso abajo sin derecho a tregua,

sin arrullo posible,

porque remedio sería tu voz,

y, como tú,

está ausente.

Bajo esta ciudad que erguiste con tus hambres y desvelos,

con las cartas en la mesa,

férreo escudo de carne, piel y hueso,

hay un niño que te llama,

que se miente en las nostalgias

negándose a entender cómo su uvero predilecto ya no dé sombra.

Madre,

debo escribirte,

no hay amor en las cenizas

ni en el fuego que con prisa

borró el cuerpo que me trajo.

Detrás de escarabajos un pequeño con canas llora,

anhela una voz,

la flora elocuente de un abrazo,

ternura que consuele un jueves en pedazos

desperdigado por esa noche que no se espera.

Hoy en la acera,

en la hora de las orfandades,

del cúmulo imposible de los adioses

—como ayer montando arepas,

sirviendo el guiso heredado,

y mañana en otras cosas y pasado y pasado…—

recibo de nuevo a las bestias feroces de la despedida

de la puerta magnánima, recia y dulce

que arrimó mi alma a esta vida,

y no importa quién se acerque con sus compresas esenciales,

no vale palabra alguna,

ni sal marina en la herida…

madre,

debo escribirte,

madre…

madre…

madre…